|

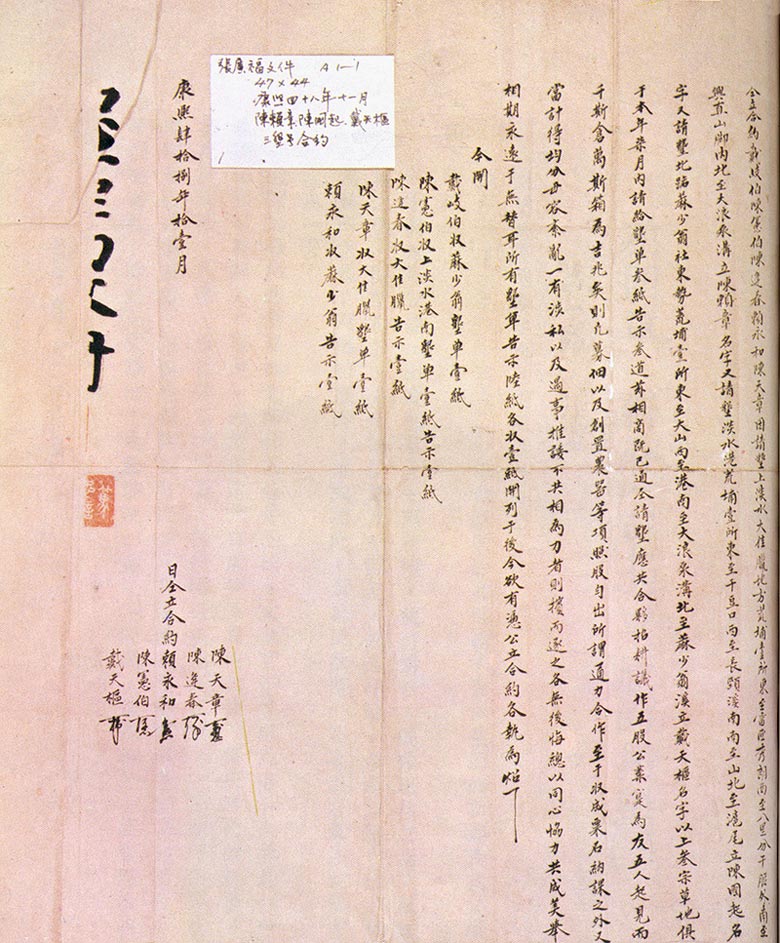

淡水河流域的漢人「開發」 清朝時才有大規模的漢人開墾臺北地區,而其中現存最早的墾照紀錄即康熙48年(1709年)陳賴章墾戶請墾「東至雷匣秀朗、西至八里分干脰外、南至興直山腳下、北至大浪泵溝」幾乎涵蓋臺北盆地大半,但是這種墾照,多是墾戶向官方取得大片地區開墾權,再分佃給其他漢人。以下有一張康熙48年陳賴章、陳國號、戴天樞三墾號合約可證明此事。 | |

|

資料來源:尹章義,《張廣福文件--陳賴章、陳國號、戴天樞三墾號合約》,《新莊志(卷首)》

,臺北:新莊市公所,1981,頁30-31之間附圖2。 "請看放大圖" |

|

此後,漢人不斷進墾,初期由於地廣人稀,旱田較多,到了乾隆28年(1761)後,水田逐漸超過旱田,代表水利設施漸完備。這些大水圳多在乾隆20-30年代完成。著名者有:擺接平原(新莊、板橋)由張厝圳、大安圳灌溉;大坪林(新店溪東岸)及景美溪以北到基隆河的平原由大坪林圳、王留公圳和霧裏薛圳灌溉;內湖、大直士林等基隆河右岸平原則由一些小水圳灌溉。這些水利設施代表了漢人勢力的建立,漢人將淡水河流域由原住民漁獵的生業方式轉化成開墾取向的水田農業。 隨著水田化及人口湧入臺北,此區也迅速建立漢人的聚落。至遲到乾隆30年代就已有七十個聚落,呈包圍原住民村落態勢,至咸同年間則到處皆為漢人聚落,顯現漢人擴張的迅速。現在我們所稱的許多老街多是在清朝時期興盛繁榮的,如大稻埕(今延平北路及迪化街一帶)、艋舺(今萬華)及士林等等。 有如下三張圖可表示這種趨勢:

漢人街庄空間分佈圖

由這些圖,可以看出幾乎大部分漢人村落都是沿著淡水河各流域而建立,由此可知淡水河的水源對於漢人聚落建立

的重要性。

|

|